Омичи изрядно ругают городские власти, когда вынуждены стоять в пробках из-за ремонта Ленинградского моста; но что бы они сказали, если бы узнали, что до 1959 года в Омске не было ни одного автомобильного моста, а зимой ходили и ездили пешком по льду реки? В те времена процветал лодочный бизнес и речной общественный транспорт.

Как переправлялись с правого берега на левый, сколько это стоило, о трагедиях и уникальных решениях, о понтонном мосте, что разводили по часам, как в Санкт-Петербурге, о водных трамвайчиках рассказала Галина Эрлинекова – вот уже несколько лет она занимается изучением истории Кировского округа, а точнее, старого Кировска.

Правый берег, левый берег

В 1753 году в Омске была утверждена таможенная застава для взимания пошлины с привозных товаров. Она появилась на левом берегу Иртыша, в районе нынешнего Ленинградского моста; крепость же стояла на правом, и это был центр города.

В 1790 году омские власти задумались об организации перевозок, при этом в условиях к тем, кто бы занялся таким делом, было указано, что военных и их грузы, а также почту они должны были возить бесплатно. Договор был заключён на аренду перевоза, перевозчику предоставили паромы, а работников на них тот должен был нанимать сам. Как и сейчас, часть выручки должна была поступать в городскую казну. Известно, что эта сумма равнялась 330 рублям.

Ещё одно условие – перевозить разрешалось всех, кроме беглых каторжников и беспаспортных бродяг.

Постепенно бизнес ширился, плавсредствами стали обзаводится практически все жители домов, стоявших у реки. Появились и крупные пароходовладельцы. Известно, что к началу ХХ века по Иртышу стали ходить моторные лодки – веяние прогресса.

К тому времени была налажена и паромная переправа. Одна действовала у Омской крепости, вторая – в районе нынешнего Ленинградского моста. Кстати, современная улица Масленникова была в то время Перевозной.

Спасибо Транссибу

Соединить восток и запад Российской империи должна была железная дорога - в 1892 году было начато строительство магистрали. Постепенно рельсы и шпалы «докатились» и до Омска. В 1894 году здесь появился первый пассажирский поезд.

Для беспрепятственного движения, пока не был построен железнодорожный мост, вагоны перевозили летом на паромных платформах, зимой прокладывали по льду Иртыша временный путь.

Мост был необходим как воздух. На левом берегу стремительно рос и развивался предпринимательский городок Ново-Омск, бизнес требовал восточных рынков сбыта – в Китае и Японии, на западные претендовала центральная часть России. Позже городок станет частью Омска и основным костяком Кировского округа.

Почти напротив него располагался хутор Атаманский, рядом с ним стали возводить вокзал, депо и железнодорожные мастерские. Соединил оба берега в 1896 году мост.

Он был построен по проекту Николая Белелюбского, его протяжённость составила 639 м; шесть основных пролётов по 109 метров и два пролёта по 22 м. На его возведение царское правительство выделило три миллиона рублей. Ещё одно имя вспоминают мостостроители – это Владимир Березин, он руководил основными работами.

Прежде чем открыть для движения, мост испытывали. На каждую ферму ставили паровозы общим весом 224 тонны, в это время комиссия находилась непосредственно под мостовой конструкцией.

19 марта 1896 года по железнодорожному мосту прошёл первый состав, грузовые и пассажирские перевозки дальнего пути следования были отлажены. Но проблема переправы через Иртыш всё равно осталась.

От Колчака до Хрущёва

В период Гражданской войны Омск стал столицей России и резиденцией Верховного правителя России адмирала Колчака. Отступая, белогвардейские части взорвали мост. Зимой с перевозками ещё справлялись, вновь вспоминая, как переправлять тяжёлую железнодорожную технику, вагоны и грузы.

Сначала практически вручную, потом сделали, намораживая снег, временную ледовую переправу. К 15 апреля 1920 года мост восстановили, в работах принимал участие Дмитрий Михайлович Карбышев, будущий Герой Советского союза.

Новая советская власть тоже понимала, что мост для автомобилей и пешеходов необходим, но ничего поделать не могла – стране нужно было срочно от крестьянского быта переходить на индустриализацию. Затрат на сооружение подобного типа Омск не потянул бы, а потому следовало организовать переправу по новым правилам. Очередь из ожидающих подвод была сравнима с пробками 2023 года.

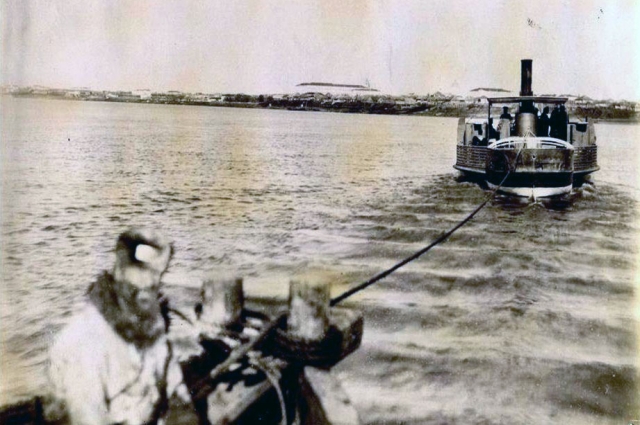

Паромы стали спасением, их перевозили через Иртыш катера или буксиры на тросах. Было отлажено расписание и меры безопасности. Впрочем, случались и катастрофы – в мае 1930 года во время переправы через реку погибли рабочие с ночной смены овчинно-шубного завода.

В 1935 году на водную гладь вышел новый вид водного транспорта, который горожане назвали речным трамвайчиком. Рейс длился 45 минут, билет стоил 60 копеек. С шести утра и до десяти часов вечера он курсировал между берегами.

В 1936 году стали строить понтонный мост. В длину он составлял 662 метра, в ширину – семь. Состоял он из больших деревянных лодок, поперёк которых был уложен настил. Для устойчивости их ставили ещё и на якоря. При изменении уровня воды его высоту регулировали при помощи домкратов.

Сдали в эксплуатацию летом 1937 года: по воспоминаниям омичей, поездка по такой всё время двигающейся конструкции было тем ещё удовольствием. Зыбко, страшно.

Для прохождения речных судов был установлен особый график разведения понтонного моста - как в Ленинграде, его разводили на ночь. И так продолжалось во время Великой Отечественной войны: зимой по льду, летом - по реке. В переходные времена года с переправой была беда.

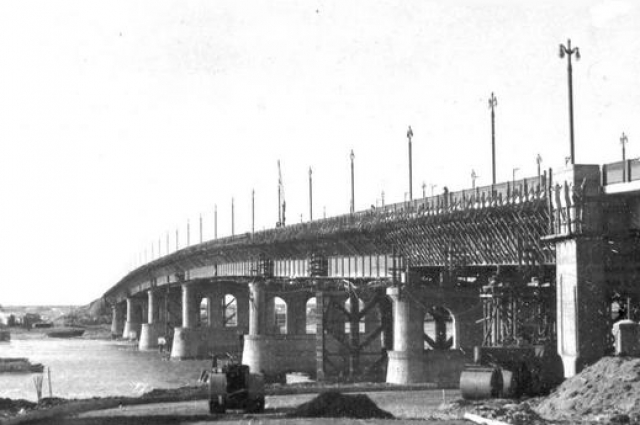

Транспортно - пешеходный мост был в довоенных планах, строить его начали в 1955 году, как раз на том месте, где стояла старая таможенная застава. Железобетонное сооружение возводили по проекту «Лентрансмостопроекта». Испытывали его всё тем же способом – максимальную нагрузку на опоры обеспечивал транспорт. В случае с железнодорожным мостом были локомотивы, на автомобильном – автобусы.

Ещё два в придачу

6 ноября 1959 года мост был открыт, не обошлось без красных ленточек и торжественных речей. 7 ноября жители Кировского района впервые влились в колонны трудящихся на демонстрации, посвящённой 42 годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Протяжённость моста составила 653 м, ширина проезжей части – 20 метров. Движение грузов, пассажирских автомобилей и общественного транспорта по шести полосам оживило левобережье. Микрорайон стал расти на глазах. С годами нагрузка только увеличивалась, потому то со вторым мостом не стали тянуть веками.

В 1978 году в районе телецентра построен ещё один мост: его назвали в честь 60-летия ВЛКСМ – молодёжной коммунистической организации. Он соединил сразу три района, существовавших тогда в Омске: Кировский, Советский и Первомайский. Для строительства моста были выполнены большие работы, что называется, предмостные. Так появилась круговая развязка и виадук. Кстати, тогда дорога из Нефтяников была вообще закрыта, попасть в центр можно было только по объездному пути.

Первая свая третьего моста через Иртыш была забита в 1993 году. Метромост строили 12 лет, в 18 октября 2005 году по нему прошлась праздничная колонна. В год 60-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне он не мог быть назван как-то иначе.

В генеральном плане города Омска, который рассчитан до 2040 года, запланировано строительство новых мостов через Иртыш. Один в створе улицы Доковской, второй – улицы 22 декабря.

Галина Геннадьевна Эрлинекова

Галина Геннадьевна Эрлинекова

Краевед, на протяжении нескольких лет занимается изучением истории Кировского округа.

В 2018 году прочитала лекцию о восстании 22 декабря 1918 года в Омске, а конкретнее в Куломзино. Её видео с виртуальными экскурсиями по улицам Старого Кировска нашли своих поклонников. Новая работа посвящена теме транспортного сообщения между двумя берегами Иртыша.

Омичи смогут наблюдать в режиме онлайн за ремонтом Ленинградского моста

Омичи смогут наблюдать в режиме онлайн за ремонтом Ленинградского моста  111 лет верой и правдой. История железнодорожного моста через Иртыш

111 лет верой и правдой. История железнодорожного моста через Иртыш  Не успели предупредить. Как провалилось восстание большевиков в 1918 году

Не успели предупредить. Как провалилось восстание большевиков в 1918 году  В Омске отметят 100-летие окончания строительства Транссиба

В Омске отметят 100-летие окончания строительства Транссиба