С каждым днём реконструируемый Воскресенский собор становится всё больше и больше похожим на тот, что большинство омичей раньше видели только на картинках. Строительство здесь ведётся такими темпами, что все остальные объекты 300-летия храму должны откровенно завидовать: даже самой «Омской крепости» так не повезло. Последняя, в лучшем случае, из стройплощадки в исторический комплекс трансформируется только к концу года. А вот Воскресенский собор уже меньше чем через две недели будет достроен, и омичи увидят его практически таким же, каким в середине XIX века видел Фёдор Достоевский. Сейчас самое время вспомнить о самом известном настоятеле собора, 23 года прослужившего в храме.

И храм, и библиотека

Первый канонизированный омский святой, по сути, был совсем не омским. Стефан Знаменский родился в семье священника в Томской губернии (ныне – Алтайский край - Ред.) в 1804 году. Он получил домашнее образование, отучился в Тобольской духовной семинарии и в 1824 году, после женитьбы, был рукоположен в иереи. До того момента, как в его судьбе возник не самый приятный по меркам того времени город Омск, прошло немало лет. Отец Стефан проповедовал в Барнауле, Кургане, Тобольске, Ялуторовское и только потом, по приглашению генерал-губернатора Густава Гасфорта, оказался в Омске. На календаре был ноябрь 1853 года.

ОТЕЦ СТЕФАН, ПОМОГАЯ ДРУГИМ, САМ ТЕРПЕЛ ЛИШЕНИЯ

Одними только обязанностями приходского пастыря деятельность отца Стефана в Омске не ограничилась. Он состоял директором Комитета Омского попечительства о тюрьмах, членом в Отделении Общего губернского присутствия (здесь решался вопрос улучшения быта западно-сибирского духовенства по казачьему ведомству – Ред.), входил в правление Омского духовного училища… Но самое главное, что именно при Стефане Знаменским Воскресенский собор стал духовным центром Омска. Его усилиями при храме продолжала собираться и была описана одна из лучших в Сибири духовных библиотек. Храм можно назвать неким подобием омского архива и библиотеки, поскольку в те годы здесь хранился ценный документальный материал по церквям города и прилегающим к нему селениям.

Евангелие Достоевского

В то время как отец Стефан служил в сибирских городах, в них же отбывали каторгу ссыльные декабристы. По словам исследователей жизни священнослужителя, он помогал им вынести тяготы надзора полиции. В числе хороших друзей Стефана Знаменского значились Иван Пущин, Андрей Ентальцев, Иван Якушкин, Матвей Муравьёв-Апостол, Евгений Оболенский. А у Натальи, жены декабриста Михаила Фонвизина, он и вовсе был духовным отцом. Кстати, именно Фонвизина и передала Достоевскому на каторгу Евангелие, с которым писатель не расставался до последнего дня жизни. Связи Достоевского и Знаменского прослеживает краевед Марина Громыко, которая отмечает сходство их взглядов, и доказывает, что именно Стефана Яковлевича выводит писатель в образе Тихона в романе «Бесы».

Ещё один известный человек, в судьбе которого настоятель Воскресенского собора сыграл определённую роль, - Михаил Врубель. Отец Стефан крестил будущего художника в 1856 году, о чём есть запись в метрической книге, которая хранится в областном Историческом архиве.

Что примечательно, отец Стефан, помогая другим, часто и сам терпел лишения. Так, например, в Омске он не имел даже собственного дома и его семья, в которой было шесть детей, жила в казённом помещении. В 1868 году он вышел на пенсию и занялся садоводством, а через девять лет тяжело заболел и умер. Настоятеля собора похоронили на Шепелевском кладбище, на месте которого после войны построили корпуса завода им. Куйбышева. На могиле отца Стефана стоял простой металлический крест и только к началу ХХ века усилиями жителей Омска соорудили здесь памятник в виде часовни.

В 1984 году Стефан Знаменский был канонизирован Русской православной церковью как подвижник благочестия и местночтимый святой. В Соборе Сибирских святых он является первым святым земли Омской.

Прославились и дети отца Стефана. Так, например, его сын Михаил Знаменский стал писателем, мемуаристом, археологом, краеведом. Он окончил духовную семинарию по классу живописи, преподавал в Тобольской духовной семинарии. Михаил Знаменский – автор первого художественного произведения в русской литературе, целиком посвящённого декабристам. Он путешествовал со знаменитыми исследователями, среди которых Катанаев и Чокан Валиханов. Также он является первым иллюстратором «Записок из Мёртвого дома». Другой сын священнослужителя, Николай, трудился на государственных должностях в Тобольске, руководил школой и приютом.

МНЕНИЕ

|

|---|

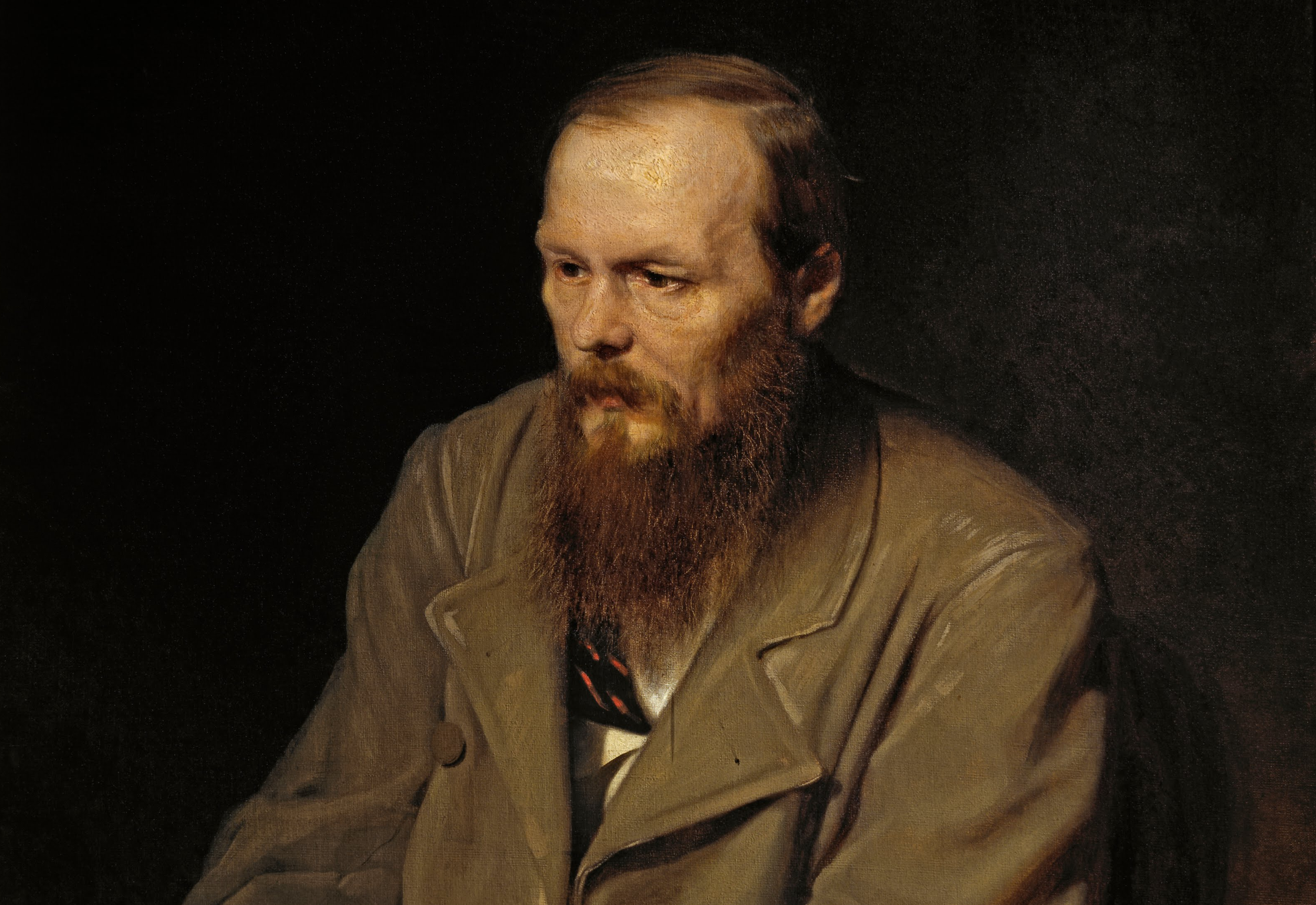

| Фёдор Достоевский |

«Мы ходили в церковь, которая была неподалёку от острога, раза по два и по три в день. Я давно не был в церкви. Великопостная служба, так знакомая ещё с далекого детства, в родительском доме, торжественные молитвы, земные поклоны – всё это расшевеливало в душе моей далёкое-далёкое минувшее, напоминало впечатления ещё детских лет, и, помню, мне очень приятно было, когда, бывало, утром, по подмерзшей за ночь земле, нас водили под конвоем с заряженными ружьями в Божий дом. Конвой, впрочем, не входил в церковь. В церкви мы становились тесной кучей у самых дверей, на самом последнем месте…». Фёдор Достоевский, «Записки из Мёртвого дома».

Каким был Стефан Знаменский?

Современник отца Стефана, протоирей Михаил Путинцев, писал в своей книге «Душеполезное чтиво» (1888 год):

«В служении отец Стефан был необыкновенно благоговеен... Голос он имел довольно тихий, но при служении его в обширном Омском соборе каждое слово возгласа или молитвы его слышалось всем внятно и ясно. Служением им всенощных бдений и литургий в Омске не отличалось особенною продолжительностью, так как прихожане собора люди все военные или чиновные, и если б утомлять их продолжительными богослужениями, то они совсем перестали бы посещать церковь. Взамен этого служение о. Стефана отличалось стройностью, порядком, неспешным и внятным чтением на клиросе и прекрасным пением певчих.

За приходские требы с людей бедных он по большей части не брал никакой платы, а чтобы не возбудить за подобный образ действий ропот своего причта, он часто, отказавшись от вознаграждения за требу, вносил в братскую кружку свои собственные деньги, стараясь все это сделать по возможности тайно; но сослуживцы его не могли это не заметить и не один раз просили отца протоиерея, чтобы он не вкладывал в кружку своих денег, но не стесняясь по своему усмотрению брал платы за требы, уверяя его, что они роптать на это не будут. Старец, однако, редко исполнял такие просьбы своих сослуживцев и продолжал поступать по-своему…

Духовных журналов и частью газет выписывал он до 15, и все это успевал внимательно перечитывать, несмотря на слабость своих телесных сил и многосложность своих занятий и трудов. Пишущему эти строки не раз доводилось, вошедши в кабинет отца протоиерея, заставать его стоящим на коленях у стула и читающим книгу. К этому коленопреклоненному чтению принуждала о. Стефана тяжкая болезнь – геморрой и боль в пояснице. Быть же без чтения и вообще без умственного занятия старец не мог даже во время сильных припадков его многочисленных недугов…»

Полежаев знает, где взять деньги на строительство Воскресенского собора

Полежаев знает, где взять деньги на строительство Воскресенского собора  Трагедия семьи: чей ребёнок погребён у Воскресенского собора в Омске?

Трагедия семьи: чей ребёнок погребён у Воскресенского собора в Омске?  В Омске под Воскресенским собором нашли останки младенца

В Омске под Воскресенским собором нашли останки младенца  В Омске на строительство Воскресенского собора потратят 118 млн рублей

В Омске на строительство Воскресенского собора потратят 118 млн рублей  Кредит на храм. Батюшка и прихожане восстанавливают церковь своими силами

Кредит на храм. Батюшка и прихожане восстанавливают церковь своими силами